【沼津市】国指定史跡長浜城開園10周年記念講演会「駿河湾の海の城と海賊」が沼津市立図書館で開催されました

沼津市内浦長浜・重須にある国指定史跡「長浜城跡」の復元整備から10年を迎えたことを記念し、講演会「駿河湾の海の城と海賊 ー韮山外張先之城ニ候ー」が、2025年8月30日(土)、沼津市立図書館視聴覚ホールで開催されました。

沼津市内浦長浜・重須にある国指定史跡「長浜城跡」の復元整備から10年を迎えたことを記念し、講演会「駿河湾の海の城と海賊 ー韮山外張先之城ニ候ー」が、2025年8月30日(土)、沼津市立図書館視聴覚ホールで開催されました。

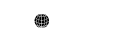

最初に登壇したのは、沼津市教育委員会の木村聡学芸員です。木村さんは、長浜城跡がある現在の内浦地区が鎌倉時代には「三津御厨」と呼ばれ、豊富な海産物を年貢として納めていたこと、さらに明治・昭和の記録でも水産業を中心に栄えていたことを紹介。その上で長浜城の特徴や役割を解説しました。

最初に登壇したのは、沼津市教育委員会の木村聡学芸員です。木村さんは、長浜城跡がある現在の内浦地区が鎌倉時代には「三津御厨」と呼ばれ、豊富な海産物を年貢として納めていたこと、さらに明治・昭和の記録でも水産業を中心に栄えていたことを紹介。その上で長浜城の特徴や役割を解説しました。

沼津市教育委員会の木村聡学芸員

また昭和62年(1987年)の国史跡指定に向けた申請時には、存続期間が戦国末期の短期間とされていたものの、その後の調査で評価が変化しており、現在では「当初評価された天正7年から10年というわずかな期間が例外だった、今後長浜城は西浦の人々の地域経営のひとつの拠点として評価すべきであり、平時の長浜を考える必要性がある」と紹介しました。

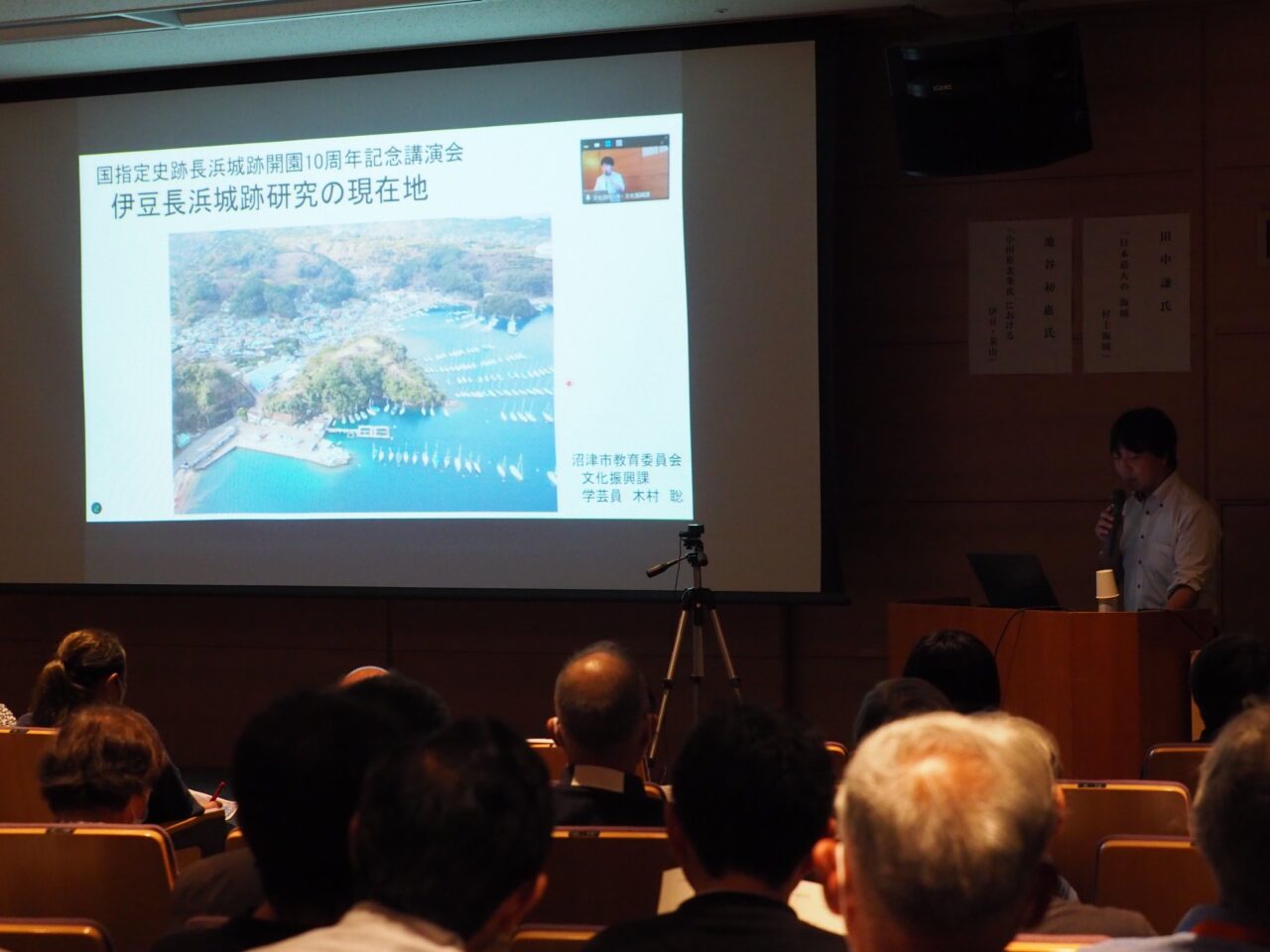

続いて、伊豆の国市歴史・文化拠点施設整備室の池谷初恵学芸員が「小田原北条氏における伊豆・韮山」と題して講演。韮山城について「伊豆戦国時代のはじまりと終わりを語る城」と位置づけ、平成23(2011)年度から令和5(2023)年度まで、34地点で発掘調査が行われたことを紹介しました。この13年間で発掘調査した面積は全体のわずか0.8%にとどまるものの、史料研究とあわせて、韮山城が「伊豆の拠点」から「領国のつなぎの城」、さらに「境目の城」へと役割を変化させてきたことを解説しました。

続いて、伊豆の国市歴史・文化拠点施設整備室の池谷初恵学芸員が「小田原北条氏における伊豆・韮山」と題して講演。韮山城について「伊豆戦国時代のはじまりと終わりを語る城」と位置づけ、平成23(2011)年度から令和5(2023)年度まで、34地点で発掘調査が行われたことを紹介しました。この13年間で発掘調査した面積は全体のわずか0.8%にとどまるものの、史料研究とあわせて、韮山城が「伊豆の拠点」から「領国のつなぎの城」、さらに「境目の城」へと役割を変化させてきたことを解説しました。

伊豆の国市企画課歴史・文化拠点施設整備室の池谷初恵学芸員

また今年6月20日に文化庁文化審議会で国史跡指定の答申が出されたことにも触れ、「国史跡になったら終わりではありません、長浜城のように新たな発見によって、評価が変化していくのが面白いですね」と、考古学の魅力を語りました。

今治市文化振興課の田中謙学芸員

最後に登壇したのは、今治市文化振興課の田中謙学芸員。「日本最大の海賊 村上海賊」と題し、日本史における海賊は現代的な「パイレーツ」のイメージとは異なり、海上の治安維持や警固の役割を担っていたことを説明しました。

さらに、村上海賊の最古の拠点である能島城の発掘成果を紹介。村上海賊は支配海域を通る船から通行料を徴収することで生計を立て、長く存続した居住性のある城は「ナワバリ(支配海域)」の象徴であり、通行料徴収や海上活動の拠点として重要な役割を果たしていたことを解説しました。

さらに、村上海賊の最古の拠点である能島城の発掘成果を紹介。村上海賊は支配海域を通る船から通行料を徴収することで生計を立て、長く存続した居住性のある城は「ナワバリ(支配海域)」の象徴であり、通行料徴収や海上活動の拠点として重要な役割を果たしていたことを解説しました。

今回の講演会は定員を上回る応募があり、抽選で選ばれた約200名が来場。長浜城を中心に、近隣の韮山城や遠く離れた村上海賊の歴史まで幅広く学ぶことができる貴重な機会となりました。なおこの講演会の様子は、後日沼津市の公式youTubeチャンネル「numazucity」で公開予定です。

今回の講演会は定員を上回る応募があり、抽選で選ばれた約200名が来場。長浜城を中心に、近隣の韮山城や遠く離れた村上海賊の歴史まで幅広く学ぶことができる貴重な機会となりました。なおこの講演会の様子は、後日沼津市の公式youTubeチャンネル「numazucity」で公開予定です。

沼津市立図書館はこちら↓